홍순구 시민기자의 '동그라미 생각'

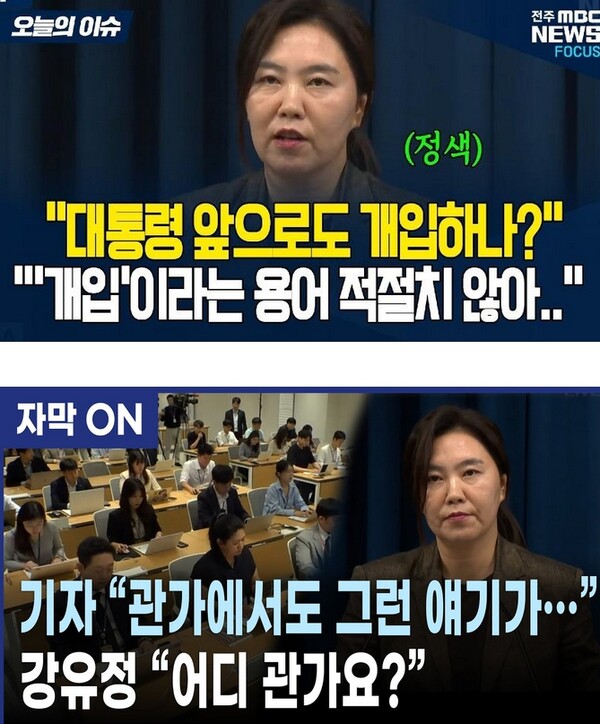

26일 대통령실 대변인이 '대통령의 개입' '관가(官街)'라는 표현을 두고 기자들과의 공개 설전을 벌이며 브리핑장을 일종의 공적 토론장으로 만들었다. 과거에는 보기 힘든 장면이어서 더 눈에 띄었다. 대통령실 대변인은 대통령의 입이다. 한마디 한마디가 곧 대통령의 의중을 대변하고, 국정 방향을 설명하는 상징적 역할을 지닌다. 그래서 대변인의 직위는 1급 공무원, 비서관급에 해당되며 그만큼 그 위상도 높다.

과거 대변인의 모습은 대체로 일방적 전달자에 머물렀다. '바이든-날리면' 논란에서 보듯, 정확한 설명 보다 의혹을 무마하려는 듯한 태도를 보이면서 시민의 신뢰를 얻는 데는 실패했다. 이재명 정부 들어 대통령실의 분위기가 달라지고 있는 듯하다. 대변인실의 변화는 단순한 형식의 전환을 넘어, 권력과 언론의 새로운 긴장 관계를 연출하고 있다. 초기 느슨한 분위기에서 시작된 대통령실 브리핑은 이제 서라운드 카메라 설치 이후 본격적인 공개 질의응답 형식으로 바뀌었다. 기자들과의 눈 맞춤, 날선 질의, 즉각적 대응이 이뤄지며 '이슈 소통형 대변인'이라는 새로운 형식으로 자리잡아 가고 있다.

특히 눈길을 끄는 것은 강유정 대변인의 태도다. 그는 이례적으로 국회의원 직을 내려놓고 대변인을 맡았다. 이 변화는 단순히 인물이나 화면 구성이 바뀐 것을 넘어 권력이 침묵이 아닌 대화를 택했다는 의미다. 그러나 이는 곧 언론의 책무 또한 더 무거워졌다는 뜻이다. 강유정 대변인을 만만히 볼 수 없는 이유는 그가 정치적 무게감뿐 아니라 권력의 언어를 공론장의 방식으로 풀어내려는 시도를 하고 있기 때문이다.

대통령의 입은 더 이상 한 방향이 아니다. 그 안엔 논쟁과 해명이 깃들었고, 기자의 질문은 여론을 반영한 감시 도구가 되었다. 권력은 질문을 허용할 때 건강해지고, 언론은 책임 있는 질문을 던질 때 성숙해진다. 지금 이 순간, 브리핑룸은 단순한 발표장이 아니라 권력과 언론이 부딪히는 최전선이다.

관련기사

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?