깡충거미 삼형제

겨우내 다락방에 깡충거미 세 마리가 살았다. 거미줄을 치지 않는 거미라 먹고 자고 사냥하는 영역이 다 자기 집이니, 다락방이 곧 거미집이었다. 창틀 구석에 가만히 엎드려 있거나, 천장에 거꾸로 붙어 걸어 다니거나, 연필꽂이 뒤에 죽은 듯 숨어 있는 녀석들을 자주 눈으로 뒤쫓았다. 어쩌다 손을 뻗으면 총알처럼 튕겨 나가 깡충 점프로 달아나는데 어찌나 재빠른지 잡기도 어려웠다. 그 순간 깡충거미가 왜 깡충거미인지 알았다. 깡충거미의 영문 이름은 jumping spider다.

창가에 앉으면 독서대 옆을 스윽- 지나가는 까만 점, 침대에 누우면 백색 천장을 천천히 가로지르는 까만 점, 나머지 하나는 어딨지? 나는 습관적으로 숫자를 셌다. 깡충거미는 거미줄을 치지 않는 대신 사냥을 한다. 겨우내 다락방에서 깡충거미들이 살아남았다는 건 일용할 양식이 있었다는 말이다.

목마가렛 뿌리를 먹는 작은뿌리파리는 깡충거미가 먹고…

겨울 추위를 피해 실내에 들인 화분에서 발생한 작은뿌리파리들이 심심찮게 다락까지 날아 올라왔다. 작은뿌리파리는 초파리보다 작은 날파리다. 사람 얼굴의 습기에 몰려들어 어른거리며 맴돌고, 어두운 곳에선 휴대전화 불빛에 빠르게 모여든다. 습한 유기물을 좋아해서 축축한 화분 흙에 알을 낳는다. 알에서 깬 유충은 토양 속 곰팡이를 먹으며 성장하는데, 화초 뿌리를 갉아 먹고 줄기까지 침범해 식물을 고사시킨다. 화분 돌보는 일에 게으름을 피우면 반드시 만나게 되는 녀석들이다. 혹시 깡충거미의 겨울 양식이 이 작은뿌리파리였을까?

흰 목마가렛 하나가 말라 죽었다. 자주색 목마가렛도 고사 직전이다. 처음엔 과습 탓인가 했는데 알고 보니 작은뿌리파리 짓이다. 이걸 살리려면 저걸 죽여야 한다. 생사가 맞물려 돌아가는 자연계에서 내 어설픈 자비심은 제 발에 걸려 고꾸라진다. 화초를 작은뿌리파리의 서식처로 내줄 것인가, 작은뿌리파리를 죽여 화초를 살릴 것인가. 왼쪽 귀 뒤에서 흰옷 입은 천사가 포로롱 나와 속삭인다. ‘때를 놓치겠어. 어서 약을 뿌려!’ 생명 몰살을 지시하다니, 천사 맞아? 오른쪽 귀 뒤에서 검은 꼬리 악마가 불쑥 튀어나와 속삭인다. ‘하나를 죽여야 여럿을 살리지!’ 자비로운 악마 같으니. 잡념을 털듯 인터넷 쇼핑몰의 해충 방제 스프레이 주문 버튼을 눌러버렸다.

약을 뿌리네, 바깥바람을 쏘이네, 뒤늦게 부산을 떨었지만 자주색 목마가렛은 끝내 회생하지 못했다. 골든타임을 놓친 것이다. 여름철 과습 위기에서 살려내 늦가을에 풍성한 꽃을 봤는데, 이렇게 허망하게 죽게 하다니……. ‘이럴 거면 왜 날 데려왔는데!’ 시커멓게 말라죽은 목마가렛의 항변을 묵묵히 들으며 나의 모자람과 심약함을 자책했다.

거주와 은둔과 활보의 자유 만끽했던 김인선의 거미

집안 구석에서 거미를 발견하면 어김없이 김인선의 「거미」가 떠오른다. “태평할 수도, 한심할 수도 있는 세월을” 보내다가 “곤궁에서 벗어나지 못하고 무명인 채 서둘러 세상을 떠났”던 사람. 김인선의 산문은 시니컬하고 몽환적이고 의뭉스럽고 장난기 넘치고 쓸쓸하고 여리며 깊고 뭉근하게 아프다. 그의 유고집 『세상에서 가장 느린 달팽이의 속도로』에 그와 동거하는 거미 이야기가 나온다. 내 다락방의 거미를 볼 때마다 그의 가난한 방에 줄을 치고 타협 없는 우국지사처럼 굶주렸던 그의 거미가 떠오르곤 한다.

“거미의 생계는 팍팍하다. 먹잇감 하나를 구하기 위해 허공에 매달려서 며칠씩, 길면 일주일을 굶주리는 게 거미다. (……) 내 방은 잡동사니와 쓰레기의 골짜기다. 그 골짜기에 곤충과 벌레들이 산다. 내 신체에 직접 위해를 가하지 않는 한, 내 방의 곤충과 벌레는 거주와 은둔, 활보와 비행의 자유를 무제한으로 만끽할 수 있다. 혐오스러운 용모, 비위생적이라는 평판, 정체불명이나 체류목적 불명 같은 애매모호한 이유로 추방을 당하거나 황천으로 강제이적 당하는 야만은 내 방에서 상상도 할 수 없는 일이다.” - 김인선, 『세상에서 가장 느린 달팽이의 속도로』에서

일주일 전쯤, 침대 머리맡 흰 벽에 붙어 있는 깡충거미 한 녀석을 봤다. 꼼짝도 하지 않기에 잠복 중인가 했다. 다음날 다시 봐도 그 위치 그대로다. 이상하다 싶었지만 건드리지 않았다. 아니, 건드리고 싶지 않았다. 그렇게 사흘이 지나고 닷새가 지났다. 의심이 확신으로 변했다. 손가락을 뻗어 녀석의 다리 끝에 슬며시 갖다 댔다. 미동도 없다. 얼굴을 벽에 바짝 붙이고 찬찬히 들여다봤다. 수직의 벽에 단단히 붙인 여덟 개의 다리가 투명하다. 장좌불와(長坐不臥) 끝에 좌탈입망(坐脫立亡)인가. 종이 한 장 받치고 슬쩍 쳐서 떨어뜨렸다. 아사한 거미의 몸이 먼지처럼 가볍다.

이 겨울 한 철, 한 집에서 함께 지낸 깡충거미와 뿌리파리와 나

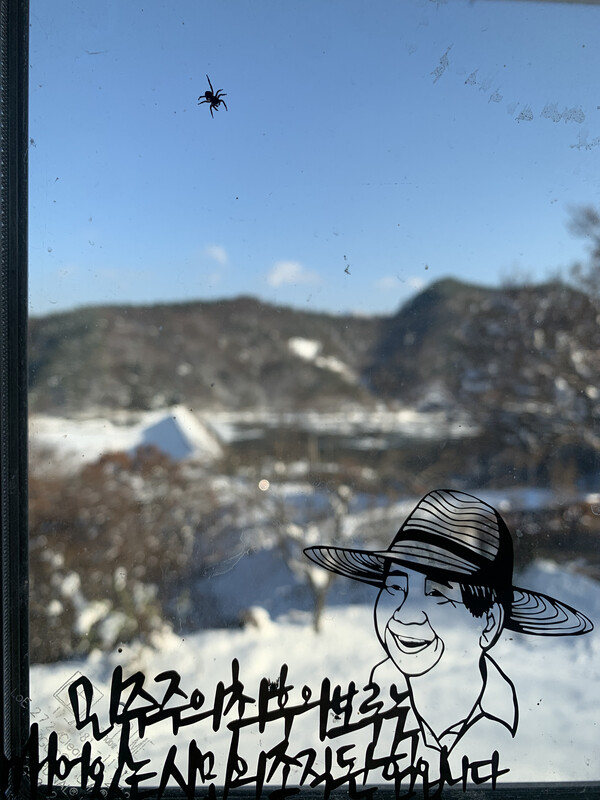

노트북을 펴고 앉은 다락 창가로 깡충거미 한 마리가 슬금슬금 지나간다. 삼형제 중 하나다. 잘 살아남았구나. 휴대전화의 카메라 렌즈를 가까이 대니 멈칫, 기척을 느꼈는지 재빨리 뒤돌아간다. 깡충거미는 눈이 여덟 개 달려있어 등 뒤의 움직임도 알아챌 수 있다. 정면의 큰 눈 두 개는 대상을 선명하게 탐색하고, 좌우와 뒤쪽의 보조 눈들은 움직임을 추적한다. 거미줄을 치지 않고 직접 사냥하는 거미라 시력이 고도로 발달했다. 거미줄을 치고 잠복하는 거미들이 시력을 잃은 대신 진동에 대한 민감성을 얻은 것과 대비된다. 생존 능력은 이렇게 저마다 다르다.

점프해서 뛰어내리는 깡충거미를 두 손으로 동그랗게 모아 잡았다. 다락방 계단을 내려가 현관문을 열고 뜰에 떨어뜨리는 순간, 잽싸게 거미줄을 내 손에 붙여놓고 천천히 하강한다. 잠복형 거미집은 안 만들지만 이동형 거미줄은 순발력 있게 만들어낸다. 다락방 어둑한 책장 또는 침대 밑 어딘가에 또 한 마리 있겠지. 녀석도 고이 잡아 내보내 줘야겠다.

뜰에 봄기운이 돈다. 튤립 싹들이 뾰족뾰족 올라왔다. 깡충거미도 뿌리파리도 나도 한 집에서 겨울 한 철을 함께 났다. 공습을 피해 방공호에서 만난 적들처럼. 이제 제한된 구역의 전투도 끝났으니 살아남은 자들은 나가야지. 적도 많고 양식도 많은 따뜻한 봄의 전장으로! 어떤 봄이 벌어질지는 아무도 모르지만 말이다.

관련기사

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?