도시민 이벤트 아닌 ‘소농’의 이름 불러 주기를

밭에서 ‘꽃다지’를 뜯었다. 난 ‘꽃다지’를 노래패 이름으로 처음 알았다. 검색해 보니 노래패 ‘꽃다지’는 1992년에 결성됐다고 한다. 32년 전이다. 귀촌한 지 12년이 됐지만 토종씨앗 농사를 짓기 시작한 4년 전까지만 해도 ‘꽃다지’는 내게 가물가물하게 기억나는 노래패 이름이었다. 이제 내게 ‘꽃다지’는 봄나물이 되었다. 꽃다지 나물의 맛은 약간 쓴 듯 아린 듯 단맛이 나고 식감은 약간 질긴 편이다.

생태, 순환, 촌 공동체 지향하는 소농(小農)의 소박한 삶

꽃을 보고도 무슨 꽃인지 잘 모르던 내게 심지어 잎 모양만으로 풀이름을 아는 것은 거의 불가능한 일이었다. 대표적인 봄나물인 냉이도 어떻게 생겼는지 몰랐다. 풀의 이름이 무엇인지 알기 위해서는 그 풀에서 꽃이 필 때까지 기다릴 수밖에 없었다. 그 풀에서 꽃이 피면 그 꽃을 꽃 검색 앱으로 확인하고 나서야 비로소 풀의 이름을 알 수 있었다. 하지만 다음 해 역시 그 풀을 보고 풀이름을 정확히 맞히지는 못했다. 그런데 그 풀을 먹기 시작하자 풀의 모습과 이름이 분명 더 확실하게 연결돼 각인이 됐다. 그냥 바라보는 것과 삶이 되는 것의 차이라고나 할까. 난 ‘풀과의 전쟁’, ‘잡초’라는 표현을 이제는 쓰지 않는다. 생명과의 전쟁이 있을 수 없고 생명이 잡것이 아니기 때문이다. 그 생명들이 고유한 맛과 약성이 있고, 생태 순환에 이바지하면서 나의 생명을 지켜주는 소중한 역할을 하고 있다는 사실을 알게 됐는데 더더욱 그럴 수 없는 노릇이다. 더구나 아직도 내가 모르는 생리(生理)들이 적지 않을 것이니 어찌 함부로 쓸모없다 하고 제거해야 한다고 할 수 있겠는가.

그런데 이런 나의 생각은 도시는 물론 같은 농촌에서도 소수 의견이다. 대부분의 농업 교육장에서도 풀은 죽여 없애야 할 적이다. 농업의 이름으로 농사를 공업처럼 만든 기존의 시간들이 만들어 낸 풍경이다. ‘선진 농업기술’의 이름으로 ‘일완지식 함천지인(一碗之食 含天地人, 한 그릇의 밥 속에는 하늘과 땅과 사람이 담겨있다’는 공존과 순환의 지혜를 외면한 인공농업의 슬픈 자화상이다. 농촌에 살면서도 중앙행정의 대리인으로서 도시를 닮으려 애썼던 농촌행정의 결과다. 순환을 근본으로 하는 토종씨앗 농사를 짓고 있지 않았다면 나도 아마 제초제와 비닐을 사용하는 ‘중화학공업에 포박된 농업’을 하면서 풀과의 전쟁을 하고 있을 것이다. 서울에서 나고 자라 농촌에 대해서는 거의 아무것도 모르는 서울 촌놈이었고, 생태맹(生態盲)이었던 나로서는 격세지감을 느끼지 않을 수 없다.

십수 년 간 변치않은 농촌 인식, 악화된 위기의 데이터들

총선 관련 뉴스가 넘쳐난다. ‘나의 생태, 순환, 촌 공동체 지향의 삶은 총선 속에서 어떤 대접을 받을 수 있을까’라는 관점에서 그 뉴스들을 살펴보게 된다. 그 와중에 최근 내가 읽은 책은 내게 쉽지 않은 고민거리를 던져주었다. 전국귀농운동본부 공동대표를 맡기도 했던 전희식 농부가 쓴 <소농은 혁명이다>라는 책이다. 이 책은 저자가 귀농해 살면서 2012년부터 주로 <한국농어민신문>에 기고했던 글들을 모아 2016년에 출간한 책이다. 그런데 그 글들이 지금 내가 ‘공정귀촌’이라는 이름으로 생각하고 제안하는 내용들과 거의 같았다. 농민, 농업, 농촌의 열악한 상황에 대한 문제의식과 원인, 그 해결을 위한 대안 제시의 맥락 등이 너무도 내 생각과 같았다. 아니 시간적으로 보면 내가 그의 생각을 닮았다고 하는 것이 맞을 것이다. 굳이 다른 부분을 고른다면 그가 ‘귀농’이라 하는 것을 나는 ‘공정귀촌’이라 하고, 그가 ‘농민기본소득’을 제안함에 비해 나는 ‘농촌기본소득’을 제안하고 있는 정도였다. 그와 얘기를 나눈 적도, 글을 교환한 적도 없음에도 불구하고 이런 공통점이 있다는 것이 반갑기도 하고 신기하기도 했다.

그런데 이 공감은 지금의 얘기다. 10여 년 전에 나는 그렇지 않았을 것이다. 전희식 농부가 얘기했던 농촌, 생태, 식량, 에너지 위기 등의 주제는 내 관심 밖이었다. <한국농어민신문>이 있는지도 몰랐고, 설령 알았다 한들 그 글들에 깊은 관심을 갖지 않았을 것이다. 아마도 생태근본주의자의 현실성 없는 넋두리, 그냥 이 세상에 누군가는 내줘야 할 장식품 같은 견해, 그래서 내가 살고 있는 세상이 다양성이 보장되는 살만하고 안전한 세상이라고 느껴지게 해주는 글 정도로 여겼을 것이다. 그 글에서 걱정하는 위험을 막기 위해 누군가는 열심히 내가 모르는 노력을 하고 있을 것이라 여기며 도시의 삶에 편안함을 느꼈을 것이다. 그 당시 전희식 작가는 탄광 속의 카나리아 같은 심정으로 그 글들을 기고했을 것이라고, 지금 나는 미루어 짐작한다. 그때 내가 공명하지 못했던 소리를 십수 년이 지나서 내가 똑같이 내고 있다는 것은 그 당시의 문제 상황들이 거의 개선되지 않았다는 것을 반증하는 것이리라.

이런 생각은 지금 나의 글을 읽고 있을 이들에 대한 생각으로 이어진다. 전희식 농부의 책이 출간된 이후에 사람들은 생태계 파괴로 인한 코로나19 팬데믹과 숱한 기후재앙들을 겪었지만 여전히 나와 같은 목소리에 크게 공명하고 있다고는 보이지 않는다. 분명 그 이전보다 관련 경고와 정보를 알려주는 목소리가 커지고 횟수도 늘었지만 여전히 대다수는 지속가능한 삶을 믿고 있는 듯하다. 그 믿음이 무색하게 각종 위기의 데이터들은 더 빨리 악화되고 있다. 그럼에도 불구하고 여전히 사람들은 뭐가 어떻게 잘 되겠지 하는 생각을 하고 있는 듯하다. 아니면 특별히 뭘 할 수도 없으니 그냥 잊고 사는 것인지도 모르겠다. 십수 년 전 전희식 농부의 글에 공명하지 못했던 나, 그때의 나와 같은 사람들이 여전히 다수인 세상에서 나의 글은 어떠해야 하는가, 라는 고민을 하지 않을 수 없었다. 그런 세상에서 지금 총선이 진행되고 있다.

반생태적 개발 정책들만 남발하는 대통령과 국힘당

이번 총선에서 기후위기, 인구절벽위기, 농촌소멸위기, 식량위기 같은 국가적 의제들에 대한 대토론과 국민적 숙의 과정이 벌어지길 기대하기에는 이미 늦은 것 같다. 그럼에도 불구하고 나는 요즘 총선과 관련한 기사들, 유튜브 동영상을 보는 시간이 늘었다. 기존의 과제에 더해 민주주의의 위기, 주권위기, 전쟁위기 마저 만들고 있는 윤석열 정권을 심판해야 한다는 열망과 함께 그것이 잘 될지 걱정되는 불안감도 커졌기 때문이다. 전국을 돌아다니며 반생태적인 개발 정책들을 남발하고 있는 윤 대통령을 보면서, 그런 정책들이 아직도 득표에 도움이 되는 세상이라는 사실을 새삼 실감하며 우울감에 빠지기도 한다. 한동훈 국민의힘 비대위원장은 수도권의 선거 승리를 위해서 그렇지 않아도 밀집된 수도권의 개발을 약속하며 후보 지원을 하고 있다.

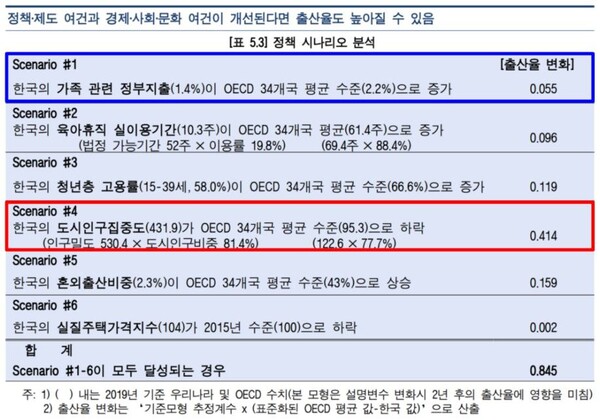

우리나라는 인구밀도가 OECD 1위 국가이고, 도시인구 집중도가 OECD 평균의 4배가 넘는 기형적인 도시집중 국가다. 이런 나라에서 도시의 인구수가 많고 표수가 많으니 또다시 도시가 과잉 대표되고, 도시를 위한 개발 공약이 남발되는 악순환이 이번 총선에서도 재현되고 있다. 한국은행은 지난해 11월에 낸 「초저출산 및 초고령사회 : 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책」이라는 보고서를 통해 6가지 시나리오별 출산율 변화를 분석했다. ‘가족 관련 정부지출’, ‘육아 휴직 실이용기간’, ‘청년층 고용률’, ‘도시 인구 집중률’, ‘혼외출산 비중’, ‘실질주택 가격지수’ 이 6가지 시나리오 지표가 OECD 평균 수준으로 조정됐을 때 어떤 시나리오가 가장 크게 출산율에 긍정적 변화를 만들 것인가를 분석한 것이다.

위 표에서 보는 바와 같이 가장 큰 변화를 만들어 내는 시나리오는 4번 시나리오 (빨강 박스) ‘도시인구집중도’를 OECD 평균으로 낮추는 것이었다. 내가 ‘공정귀촌’을 제안하는 이유 중의 하나도 바로 도시 인구 집중도를 줄여야 도시도 살고 촌도 살기 때문이다. 그런데 최근 정부의 정책들을 보면 시나리오 1번(파랑 박스)‘가족 관련 정부지출’을 늘리는 것에 집중되고 있는 것으로 보인다. 이 정책은 위 6개 시나리오 중 꼴찌에서 두 번째의 출산 효과를 보이는데 머물고 있다. 다른 시나리오에 비해 상대적으로 효과가 미미하다는 것이다.

도시민들 이벤트 아닌 ‘소농’의 이름 불러 줄 총선 기대

그런데도 도시 중심의 유세와 공약 내용들이 매스컴을 장악하고 있는 모습 또한 나를 우울하게 만든다. 그동안 생태와 농촌에 일관된 관심을 보였던 녹색당의 당세가 이번 총선에서 더욱 위축된 모습인 것 역시 또 나를 우울하게 한다. 기대에는 못 미치지만 거대 양당의 적대적 공존에 조금이나마 균열을 낼 수 있는 소수정당들이 좀 더 많이 진출할 수 있을 것 같다는 점이 이번 총선을 앞둔 나의 우울증에 그나마 희망을 준다.

공천을 끝낸 제 정당들이 후세대에게 부끄럽고 죄스럽지 않은 국가를 만들기 위한 의제들을 만들어내며 성숙한 민주주의 선거 문화를 만들어내는 모습을 미련스럽게 기대해본다. 총선이 도시의, 도시를 위한, 도시민의 이벤트가 아닌 우리 삶의 미래를 지켜 줄 ‘소농’을 자세히 들여다보고, 그 이름을 불러주는 총선이 될 수 있기를 기대한다.

관련기사

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?